大阪補聴器センター吹田店は、ご自宅や介護施設・病院に出張訪問を行うお家から徒歩0分の補聴器専門店です。

出張訪問専門店なので、補聴器のご相談からご購入・アフターケアまで全て在宅でできます。

まずはお気軽にご相談ください。

TEL:06-6836-7213

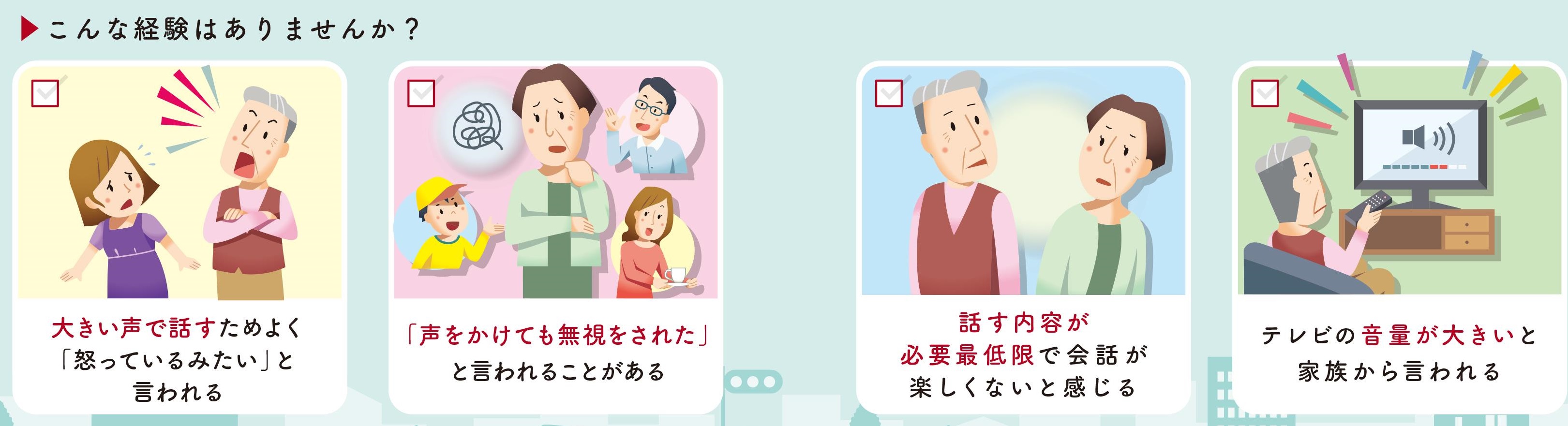

最近、こんな経験はありませんか?

大きい声で話すため、よく「怒っているみたい」と言われる。

「声をかけても無視をされた」と言われたことがある。

話す内容が必要最低限で会話が楽しくないと感じる。

テレビの音量が大きいと家族から言われる。

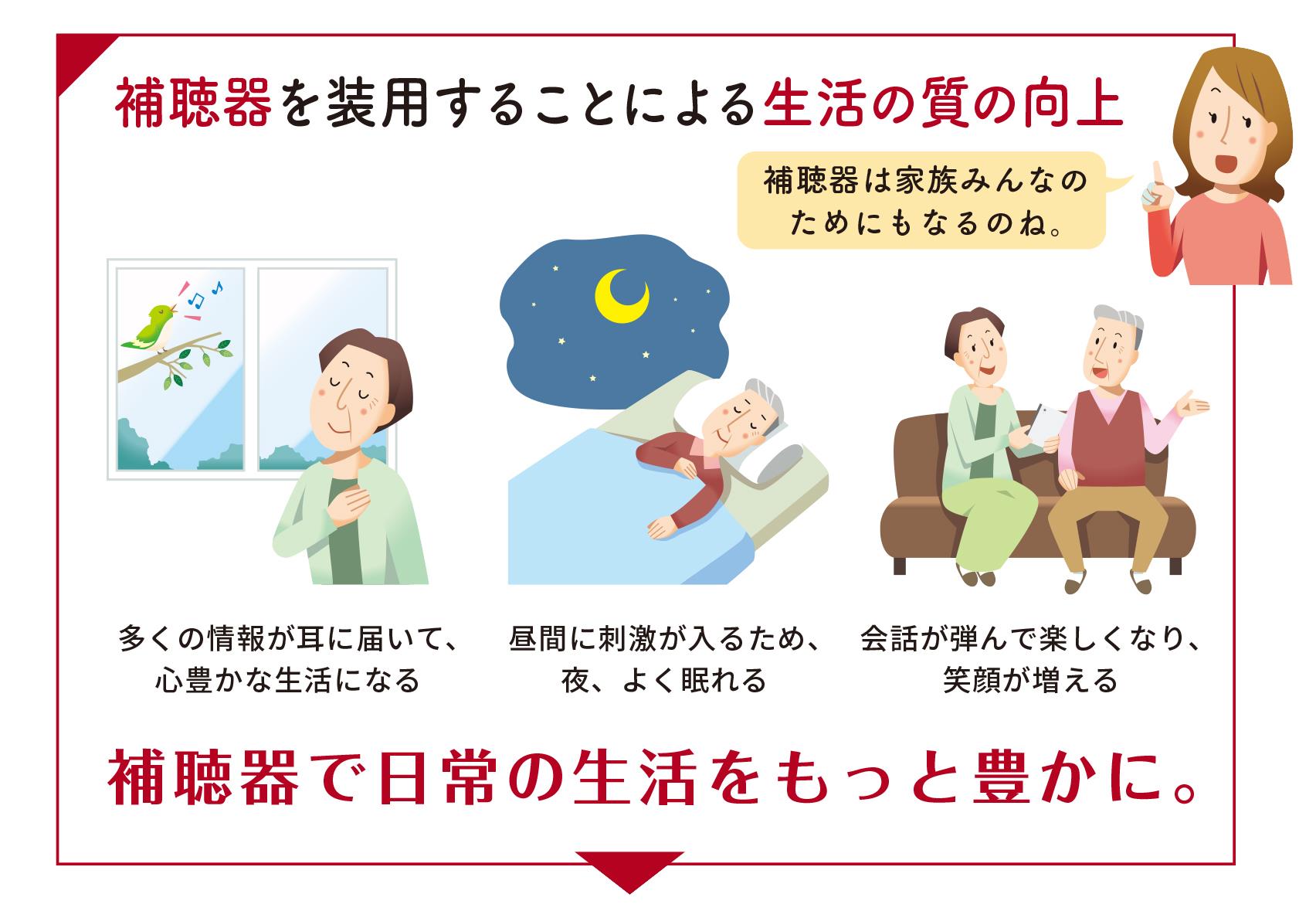

早めの補聴器装用で、毎日を快適に過ごしてみませんか。

大切な人の声がはっきり聞こえると、きっと会話が楽しくなりますよ。

あなたは、補聴器選びで悩んでいませんか?

自分に合う補聴器はどれか分からない。

どれだけ聞こえるか自宅や職場で試してみたい。

どれくらいの値段になるのか分からない。

大切な「聞こえ」のことなら、補聴器専門店での販売31年、のべ56,520人接客実績の大阪補聴器センター吹田店にお任せください。

あなたの聞こえやご要望に合わせて親切・丁寧にご相談に応じます。

取扱補聴器メーカー(ブランド)

シグニア

リサウンド

フォナック

補聴器の値段

1台 5万円から67万円

両耳 10万円から134万円

日本の補聴器購入者の1台当たりの費用相場は10~30万円と言われています。

大阪補聴器センター吹田店では、ご使用になる方の要望や耳の状態、聴力データーなどに基づき、最適と思われる補聴器をご提案しています。

当店で購入されるお客様の多くが1台15~20万円程度の補聴器を購入されています。

両耳ですと、30~40万円程度の方が多いです。

ご予算を考える上の参考にしてください。

出張訪問エリア

主な出張訪問地域

大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)

吹田市・摂津市・茨木市・高槻市・豊中市・箕面市・堺市・門真市・東大阪市・守口市・尼崎市・伊丹市など

1週間無料試聴レンタル

お客様の聞こえの状態に合わせてきちんと調整した最新補聴器を、1週間実際に日常生活で試していただける試聴レンタルを行っています。

補聴器を購入される前に、多くの方が考える

本当に効果があるの?

会話が聞こえやすくなるのか?

上手く使えるか?

などの疑問や不安に、実際にレンタルすることでお答えしています。

大阪補聴器センター吹田店で補聴器を購入されたお客様からたくさんのお喜びの声をいただきました。

その中から、一部を紹介させていただきます。

お客様の声

吹田市在住Y様 80代女性

車椅子でしか外出できないので、補聴器を買いたくても家族の負担になるので諦めていました。最初は入院中の病院まで来てもらい退院後も自宅で調整いただきました。今では家族との会話に補聴器は欠かせません。

寝屋川市在住S様 80代女性

一人暮らしなのでしっかりと聞こえないと心配した娘の勧めもあり、お世話になりました。趣味のゲートボールの時に以前は離れた人の声が分からなくて困っていました。ですが、今では試合にも出るようになり嬉しいです。まだまだ補聴器を使って積極的に人生を楽しみたいです。

神戸市在住N様 50代男性

営業の仕事をしているので、会話を聞き返したり聞こえないことがストレスとなって悩んでいました。目立たない補聴器を実際に職場で試したところ「今までの苦労は一体なんだったの」と思うくらい聞き取りが改善しました。まだまだ仕事を続けていく自信がつきましたので、感謝しています。

茨木市在住O様 60代女性

現在介護の仕事をしていますが、朝礼や会議の時に話の内容が聞き取りにくく困っていました。両耳に補聴器を使ってからは、聞こえの不安もなくなり、もっと早くから使えば良かったと思っています。仕事柄、聞こえで困っている方によく接しますが、そんな方にも補聴器をおすすめしたいです。

大阪補聴器センター吹田店が多くのお客様から選ばれ続ける理由

第一位 自宅や介護施設まで迅速に訪問してくれるから

第二位 店主が親切丁寧に対応してくれるから

第三位 補聴器を1週間無料で試聴レンタルしてくれるから

店主挨拶

大阪補聴器センター吹田店の店主 玉腰 清です。

「聞こえで悩む人々の役に立ちたい」想いを抱き、長年補聴器専門店にて働いてきましたが、当初はお店までご来店されていたお客様が体調を悪くされたり外出が難しくなったりして来店いただけなくなるケースを多々見てまいりました。

そこで、アフターケアが重要な補聴器においてもお客様のニーズにお応えできる「出張訪問サービス」に特化した店舗の必要性があると実感し、吹田市江坂を拠点に「出張訪問サービス」を専門に行う大阪補聴器センター吹田店を運営しています。

私は顧客満足度ではNo.1の店舗を目指すことをポリシーに接客に取り組んでいます。

大阪補聴器センター吹田店では、快適な聞こえで人生を楽しんでいただく為の補聴器になるよう「生涯補聴器思想」を取り入れ「いつも今が快適な聞こえ」をお届けできるよう親切・丁寧な接客を心掛けています。

ご家族・お知り合いの方で聞こえでお悩みの方がおられましたら、是非大阪補聴器センター吹田店をご紹介ください。